这段时间国内教育可谓是经历了一个大“地震”,无论是两会的各种提案,还是上海的中考新政,进后要怎么“鸡”娃,不少家长都觉得难以想象。

其实问题也可以很简单,家长只要想明白了,把重点放在家庭教育上,不是要“亲自鸡娃”,而是和孩子一起,真正找到符合孩子走的那条教育之路。

“爸爸线原创国际化教育平台,致力于理性、深度、有启发的中西融合教育探索。

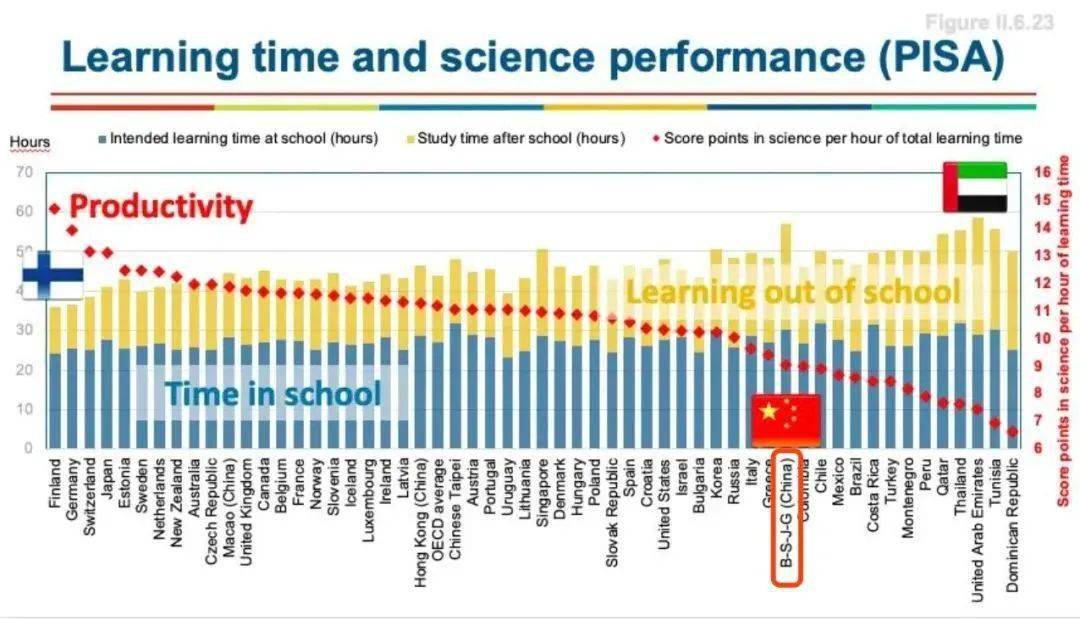

▲最新PISA多个方面数据显示,中国学生用于学习的时间长度接近世界第一——每周将近60个小时左右。如上图所示蓝色是在校时间,黄色是课外学习时间,红点是学习效率。

上海协和教育集团总校长、从业超过20年的资深教育家卢慧文校长一语中的,道出了问题的核心。

幼升小的时候,多数家庭还没想得太明白,加上小学课程都以国家课程为主体,家长想选择更为保守的路径是可行的,也是对的。上海基础教育阶段的任何一所学校放在全世界里,说是TOP1%都算保守了。不管体制内外的小学都在努力做平衡,如果认为国内方向就是刷题、国际方向就是学英文,这样的认知是有失偏颇的。

如果认同的是全人教育过程,那么可能就要接受水到渠成的结果。如果对升学结果很看重,那么就不要太纠结“刷题”等方式,追求的就是效率最大化。

“盖浇饭”,中外方都看到了彼此教育的优点,但是融合仍欠点火候,2.0阶段是“蛋炒饭”,中西方课程以探究式学习等方式来进行融合。

“自助餐”,各学校各美其美,有的学校喜欢大火爆炒,有的学校坚持慢火慢炖,有的学校爱供西餐,有的学校更喜欢中式点心……家长只要想明白了,都能寻找自我喜欢的教育样态。

所有功利性选择都可能会是失败的。不确定的时代下,越是无法预计未来是怎样的,而如果朝着一个具体的目标而奋斗,十几年后这个目标跟现在的形式不一样了怎么办?

“我同学父母也都创造了这么好的条件,大家都有了同等条件,我当然会努力,但凭什么上名校的人必须一定是我呢?”

出生即巅峰。我们确实享受了父辈创造的美好生活,但也面临着太多不确定性,要解决上一辈红利期后的问题,比如生产力和生产资料的匹配问题,环境问题,贫富差距问题等……

第一,希望学校可以更多元,有更多不同背景的学生,听到不同的声音,同时也更有空间自己主动选择未来的路。

第二,希望老师是斜杠青年,可以不只教一门学科,还可以分享丰富的人生阅历,尤其是跨学科的老师,能成为人生的导师和生涯规划师。

第三,希望自己能读更多人文类课程。进入大学,我们才发现原来政治、经济、哲学是这么有趣,在理工科学好之外,培养阅读习惯,训练人文思维。

非功利性,这也让我越发确定,越是不确定的时代里,越要不功利,真正回归到教育的初心,回到培养人的初心。

可能家长又觉得出现这样的结果是因为没送孩子留学,损失了竞争力……有时候跟家长聊着就就聊透了,自己操的那份心,其实是多余的。

留学当然是让孩子具备了某种优势,但是也有短板;不留学可能在国内融入上占了某种先机,但同样也有短板要补,就看家庭教育观念认为什么对孩子更重要。

第二类是朴实型家长,他们懂得没那么多,想得也没那么多,就抱定一个朴实的初心,希望孩子健康快乐的成长,没有爬藤之类的期待,真正尊重孩子的成长规律。但通常,这样的孩子也长得很好,特别独立自信。